|

||||||||||||||||||

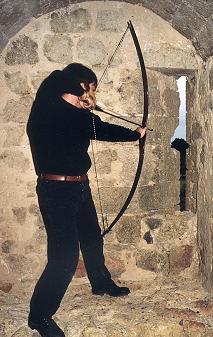

Histoire de l'archerie en France

|

Dans l'histoire de France, l'arc apparaît très peu entre des mains françaises, pourtant il est bien présent comme le démontrent quelques textes. Un des tous premiers est sans doute une ordonnance de Saint Louis (1214-1270) qui proscrit tous les jeux sauf ceux de l'arc et de l'arbalète. En 1371 une ordonnance royale de Charles V le sage chiffre les dépenses relatives à la réfection des buttes d'entraînement des archers et arbalétriers sur l'île de Notre Dame. Mais la première véritable preuve de l'institution des corps d'archers date du 12 juin 1411. Le roi Charles VI institut la Compagnie des archers de Paris. Cette institution est en fait la reconnaissance officielle de compagnies d'archers existant depuis environ 500 ans. Les archers parisiens prenant prétexte des patentes accordées par le roi l'année précédente aux 60 arbalétriers lui adressent une supplique pour obtenir eux aussi le droit de se former en une confrérie avec des privilèges et des prérogatives identiques. Cette compagnie comptait 120 archers. En effet en France l'arbalète a été très vite adoptée par les armées du roi. En 1245 Saint Louis a lui même fondé en l'église de Saint Jacques de l'Ospital, une confrérie de bourgeois utilisateurs de l'arbalète. Cette confrérie s 'est d'abord nommée: " La Confrérie du jeu de l'Arbalette en l'honneur de Saint Denys ", puis " La Confrérie de Saint Denys aux bourgeois arbalestriers et arquebusiers de la ville de Paris", et pour finir " Compagnie Royale des chevaliers de l'arbalète et de l'arquebuse de la ville de Paris ". Une patente datant du 09 août 1359 signée de Charles dauphin de France, futur Charles V, durant la captivité de son père Jean II le bon en Angleterre, confirme la confrérie tout en limitant le nombre à 200: " ... et que le complètement ils ne sont encores le nombre de deux cenz bons Arbalestriers, que il se puissent accroitre et assembler; et aussi que se plus font, que ils se restreignent jusques audit nombre... " (3). A cette époque Paris est en |

|

proie à des troubles graves conduits par le prévôt des marchands et des bourgeois de la ville Etienne Marcel. Le dauphin cherche à s'assurer une certaine sécurité face aux émeutiers, mais est parfaitement conscient de la puissance militaire des armes de jet individuelles puisqu'il en limite le nombre d'utilisateurs patentés. De nombreuses villes de France suivront cet exemple et constitueront leur propres corps d'archers et arbalétriers. Outre le rôle de défense de la cité, les compagnies avaient trois grandes fonctions dans la cité: - Maintenir l'ordre en cas de troubles et assurer la sécurité publique. - Rehausser l'éclat des cérémonies officielles, notamment comme escorte d'honneur de la municipalité. - Remplir différentes missions de confiance: prêter main forte aux officiers royaux et municipaux, recouvrement de taxes, garde de scellés, etc... En contreparties de ces fonctions, les compagnies jouissaient de privilèges tels que l'exemption des tailles, subsides et gabelles et autres " aydes qui ont et auront cours à Paris, sauf pour les réparations et fortifications de la ville, pour l'arrière-ban, pour la rançon du roi et de ses successeurs " ou 1580 pour les archers le fait d'être déchargé des taxes relatives aux fortifications de la ville de Paris. Le dernier privilège qui était l'exemption du guet, concernait également les facteurs d'arcs: " Nus archiers de Paris ne doit point de gueit;quar li mestier l'aquite, quar le mestier est pour servir chevaliers et escuiers et sergents, et est pour garnir chatiaus ". Le livre des métiers d'Etienne BOILEAU page 260 édition Depping. L'arc , l'arbalète furent respectivement à l'origine les armes caractéristiques de ces compagnies. Sous le règne de François 1er, elles sont délaissées pour la javeline de barde. En 1556 suite à la requête du capitaine Jehann Ragueneau, commandant les deux compagnies de Paris, elles sont alors dotées de l'arquebuse et de pistolets, avec comme armes secondaires des épées et des dagues. Pour les services d'ordre ordinaire, l'arquebuse était le plus souvent remplacée par la hallebarde. Le costume porté par ces soldats consistait en une soie recouverte d'un hoqueton, soit aux couleurs de la ville soit à la livrée du prince auquel on rendait les honneurs. La coiffure d'arme était le morion, mais le plus souvent un simple chaperon. Les textes ne nous donnent que peu de détails sur ces tenues; mais ils distinguent toutefois: les tenues de guerre, les hoquetons de livrée, les hoquetons " d'orfaverye " et les vêtements des deux. Malheureusement, l'iconographie est très pauvre. Il existe à la Bibliothèque Nationale une reproduction du tombeau de Guillaume le May, capitaine des archers du roi et de la ville de paris, décédé le 22 janvier 1480. Ce tombeau était dans l'église Saint Pierre des Arcis aujourd'hui démolie. Le gisant portait heaume et cuirasse, carquois avec flèches, arc, épée et dague! En 1789 les compagnies d'archers et d'arbalétriers furent incorporées sans distinction aucune dans la garde Nationale. Le 10 mai 1792, les gardes sont licenciés par Roland ministre de l'intérieur, durant l'été leurs membres se dispersent entre la gendarmerie des tribunaux et les nouvelles compagnies de gendarmerie à pied. Les compagnies d'archers et d'arbalétriers ont vécu. Ne restent présent à ce jour que les coutumes des compagnies comme le tir à la perche ou le tir au beursault. |

|